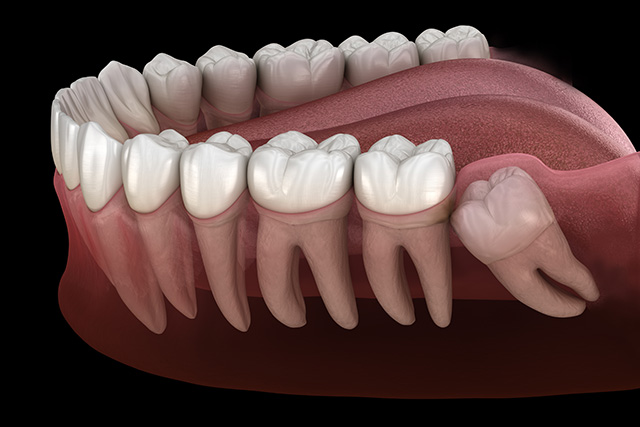

第3大臼歯や智歯といい、一番最後、一番奥に奥にはえてくる歯のことを言います。顎の大きさの関係で、骨の中に埋まったままになっていたり、横や斜めにはえてきたりすることが多いです。清掃も困難なので、痛みが出るなどのトラブルが起こりやすく、抜歯となることが多い歯です。(18歳以降に生えるのが一般的)

第3大臼歯や智歯といい、一番最後、一番奥に奥にはえてくる歯のことを言います。顎の大きさの関係で、骨の中に埋まったままになっていたり、横や斜めにはえてきたりすることが多いです。清掃も困難なので、痛みが出るなどのトラブルが起こりやすく、抜歯となることが多い歯です。(18歳以降に生えるのが一般的)

横向きに生えている親知らずが隣の歯を押すことにより、歯並びが乱れると考えている先生もいます。そのため、全ての親知らずを抜歯をしてから矯正を行う先生も多いです。

1. 難症例にも対応可能

親知らずの生え方には個人差があり、中には大きな病院でしか抜歯ができない場合もあります。当院には豊富な親知らず抜歯の経験を持つ歯科医師がいますので、どんな難しいケースにも対応できます。他院で親知らずを抜くのが難しいと言われた場合でも、「デンタル文京本郷」までご相談ください。

2. 即日抜歯が可能なケースも

当院では、親知らずの即日抜歯が可能なケースもございます。急な親知らずの痛みやお忙しい方にもおすすめです。

※医院の状況や口腔内の検査の結果、即日での抜歯ができないこともございます。

即日抜歯を希望される方は、医院まで直接ご連絡ください。

3. 将来を見据えた、

歯ぐきをなるべく切らない抜歯

痛みや腫れを少なくするために、なるべく歯ぐきを切らない、骨を削らない、低侵襲の抜歯が特徴です。

歯ぐきを大きく開いて骨を削ると早く抜くことができますが、当院では抜歯のスピードよりも、組織を温存することで術後の痛みや腫れを少なくし、将来隣接した歯が歯周病になるリスクが少なくなるような抜歯を心がけております。

4. CT撮影で安全・効率的な治療へ

術前にCTを撮影することで、親知らずの3次元的な位置関係、形態を把握し、安全かつ効率的に抜歯が行える環境です。

親知らずの一部が歯茎に埋まっていることにより、清掃が十分にできず汚れがたまることで歯ぐきが炎症を起こして痛むことが多いです。また親知らず自身の虫歯、1つ前の歯の虫歯により痛みを感じる場合もあります。1つ前の歯はとても重要な歯で、親知らずがらみの虫歯ではすぐに神経に達してしまうことが多いので要注意です。

親知らずの症状は、“親知らず周囲の歯ぐきの腫れ、鈍い痛み”・“親知らずや1本前の歯がしみる、ずきずき痛い”・“口を開けた時、閉じる時に顎の周りに痛み” などが挙げられます。

術中の痛みをなるべく抑えるため、的確な位置に麻酔を行い、麻酔が浸透するのをゆっくり待ちます。万が一、術中に痛みを感じる場合はすぐに教えていただくことで、さらに麻酔を追加して、確実に痛みがない状態で進めていきます。

親知らずの抜歯を行う場合は十分な予約時間を確保しておりますので、痛みをじっくりコントロールしながら抜歯を行う環境にしております。

親知らずの周りの歯ぐきが腫れているときは、抗菌薬を内服して炎症を治めてから抜歯を行います。炎症を起こしている状態での抜歯は、麻酔が効きにくく、炎症をさらに波及させてしまうリスクがあります。

抜歯後2、3日後に痛みや腫れのピークがきます。痛み止めをしっかり飲んでいただければ、学校や仕事を休むほどではないという方がほとんどですが、可能であれば抜歯後1週間は大事な用事を入れないほうが良いと思われます。

親知らずを抜歯する際に気をつけなければならないのが、下の親知らずと顎の中を通る下歯槽神経です。下歯槽神経を損傷してしまうと、顔が変形するなど見た目にはわかりませんが、下唇周囲の皮膚の感覚が鈍くなってしまいます。CT撮影を撮影することで、親知らずと下歯槽神経との3次元的な位置関係を把握することができ、安全に抜歯ができます。CTの設備が整っている歯科医院を選択することをおすすめします。

| 抜歯をお勧めする場合 |

・歯ぐきがたびたび腫れることがある ・虫歯ができてしまっている ・歯ぐきから歯の一部がはえてきている |

|---|---|

| 必ずしも抜歯しなくて良い場合 |

・まっすぐはえていて、上の親知らずと噛んでいる ・虫歯のリスクが低く、症状が出たことがない ・将来歯の移植に使えそうと判断した場合 |

| 難易度の高い抜歯 |

・歯根が下顎管と近接している ・歯根が2根に分かれている ・埋まっている位置が深い、下方に向かって埋まっている ・エックス線写真で骨と歯根の間の隙間が不鮮明 (40歳以上の方が多いです) |

| 専門外来(大学病院・市中病院 口腔外科)にご紹介となる抜歯 |

・分割を行う部位に下顎管が走行しており、損傷のリスクが高い ・歯根が過度に湾曲しており、3根以上に分かれている ・かなり深い位置に埋まっている ・開口障害や嘔吐反射が強い場合 ・コントロール状態不良の全身疾患を有する場合 |

|---|

1. 初診時の診断

初診では口腔内診察・歯周病検査・パノラマエックス線写真による診査・診断を行い、親知らず抜歯が必要か精査します。この患者さんは右下の歯茎が腫れて痛みを感じていたとのことでした。親知らずは萌出していませんが、第2大臼歯の後方に6mm以上の歯周ポケットが認められました(図1)。

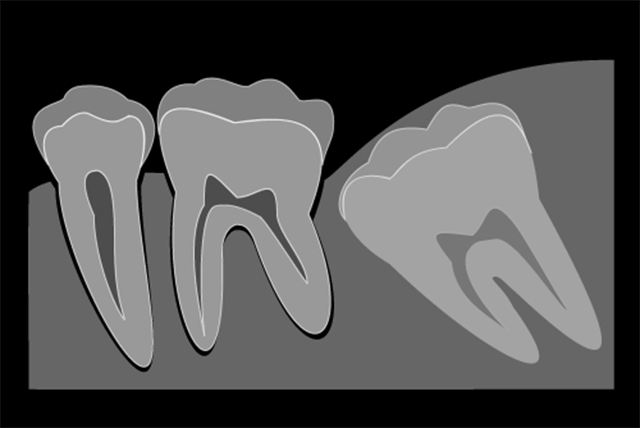

パノラマエックス線写真を撮影したところ、右下第2大臼歯の後ろに親知らずが横向きに埋まっていました(図2)。

親知らずの周りのすき間に細菌が蓄積して炎症を起こす、智歯周囲炎の診断となりました。

抜歯の必要性をご説明し同意いただいた患者さんには、具体的な抜歯の手順・リスクについての説明をいたします。この親知らずは歯根が2つに分かれており、歯根が下顎管(神経・血管が走行するトンネル)と近接しており、比較的難易度の高い抜歯となることが予想されます。

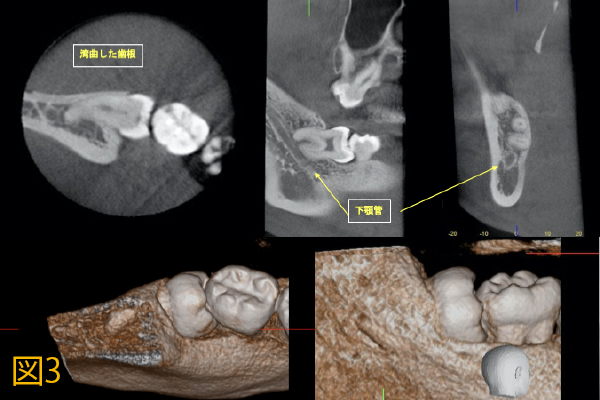

2. CT撮影

このような症例ではより安全に抜歯を行うためCTを撮影し、さらなる精査を行います(図3)。

CT画像所見から、歯根は湾曲しており、下側にある歯根は下顎管と近接していることがわかります。

術後の腫れ・痛みを少しでも軽減させるために、なるべく骨を削らないように歯を細かく割って抜歯を行っていくのですが、CTを撮影することで、絶対に削ってはいけない部分を認識しながら抜歯を行うことができ、術後の麻痺のリスクを軽減させることができます。

3. 抜歯

抜歯は約1時間以上の予約をお取りします。局所麻酔を行い、10〜15分ほど浸潤するのを待ちます。親知らず周囲の骨は硬く通常の麻酔では効きにくこともあるので、必要に応じて下顎孔伝達麻酔を行うことで、術中に痛みを感じるリスクを軽減する工夫をしております。

まず歯肉を切開し、CTの3D画像のように横向きになった歯を確認します(図3)。

このままでは歯が出てこないので、前の歯に引っかかっている部分を切断し、歯冠部を抜去します。

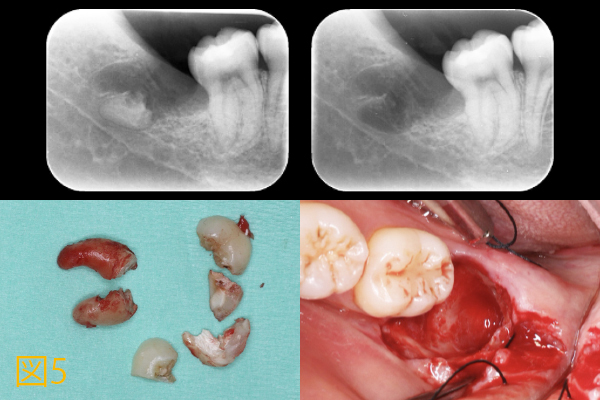

その後、歯根が2つに分かれている場合はさらに歯を2つに割って抜去します(図4)。

実際は下図の分割だけでは抜けないこともあるため、さらに歯を細かく割って取り出します。歯根を分割する際には術中に確認のエックス線写真をお取りすることで、より慎重に抜歯を行います(図5)。

抜歯の難易度は歯の埋まっている深さ、歯根の本数・曲がり具合などによって決まるので、CTの情報は抜歯の難易度を判定するためにもとても重要になります。

術後の痛みや腫れには個人差がありますが、一般的には翌日から3日後が腫れのピークで、1週間程度で落ち着くことがほとんどです。痛み止めを十分量処方し、長く痛みが続く場合は追加処方することで対応させていただきます。

抜歯後2、3日で痛みや腫れのピークがきます。そこまでは抗菌薬・痛み止めをしっかり飲んでください。糸で縫った場合は歯ぐきのつっ張る感じがあると思いますが、抜歯後1週間で糸を除去すると楽になることが多いです。

抜歯後2週間すぎても顎がずきずきしたり、冷たい空気に触れると抜いた場所が痛いなどの症状があるときはドライソケットの可能性がありますのでご相談ください。ドライソケットとは、歯を抜いた後、骨の上に歯ぐきができてこなく、骨が露出してしまっている状態のことを言います。抜歯後の出血が極端に少なかったり、うがいをしすぎて血の塊が流れることなどが原因となります。

Q. 親知らずを抜いたほうがいいのは

どんなときですか?

A. 親知らずの周囲は磨くのが難しいため、親知らずの周囲の歯ぐきが腫れたり、親知らずや隣の歯がむし歯になることで抜歯を選択することがほとんどです。症状がなくても、歯並びや噛み合わせに悪影響を及ぼす場合や、矯正治療の診断上必要な場合は抜歯を行うことがあります。

Q. 即日抜歯は可能ですか?

A. 当日の予約状況や、抜歯の難易度によりますが、事前に即日抜歯希望の旨を伝えていただければ、対応可能です。

検査の結果によっては後日予約を取り直しての抜歯や、高度医療機関を紹介させていただく場合もあります。

Q. 親知らずの抜歯にかかる費用は?

A. 当院では安全に早く親知らずを抜歯するためにCTを撮影させていただくことが多いです。

基本的に健康保険が適用されるため、生え方により費用が異なりますが、CTの費用と合わせて自己負担額は4,000〜8,000円となります。

Q. 抜歯後に腫れや痛みを

できるだけ抑える方法はありますか?

A. 痛み止めを十分量処方いたしますので、痛みが出る前に服用していただくことをおすすめします。また、処方された抗菌薬を指示通りに服用いただくことで、感染のリスクを抑えます。

術後3日程度は、過度なうがいをさけていただくことで、歯を抜いた穴にたまった血の塊がとれないように気をつけていただきます(ドライソケットの予防)。

Q. 親知らずの抜歯には

どのくらい時間がかかりますか?

A. 通常は麻酔が浸透するのを15分ほど待ち、確実に痛くない状態を確認してから抜歯を始めます。

抜歯は難易度によりますが、簡単なもので5〜15分、埋まっていたり、歯の根がしっかりした親知らずで30〜60分くらいのことが多いです。

当院では術後の腫れや痛みを少しでも少なくするために、できるだけ歯肉、骨を傷つけないように抜歯を行うため、60分以上かかることもあります。

Q. 親知らずの抜歯後に食事はできますか?

A. 抜歯直後は麻酔が切れるまではお食事を控えていただきます。硬い食べ物で傷をつけたり、熱い飲み物で火傷しても麻酔が効いていると気づかないことがあります。麻酔が切れた後から1週間程度は、反対側で噛んでいただくことをおすすめします。

Q. 親知らずの抜歯後、

仕事や運動はすぐにできますか?

A. 抜歯当日は、できるだけ安静に過ごすことをおすすめします。当日は運動や長風呂をさけていただき、出血や腫れを増悪させないようにしていただきます。

痛み止めで痛みが抑えられれば、仕事をしている方もいらっしゃいます。軽い運動は翌日以降の体調を見ての判断となります。